Kometen beobachten mit der CCD-Kamera

Die Beobachtung von Kometen ist ein geradezu ideales

Einsatzgebiet für die CCD-Kamera. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Keine Chemikalienschlacht in der Dunkelkammer

- Ergebnis sofort sichtbar

- Die Aufnahmen sind in der Regel astrometrierbar

- Auch lichtschwache Kometen sind im Bereich des Möglichen

- Schnell bewegliche Kometen können durch Aufnahmeserien verfolgt

werden

- CCD geht auch aus der Stadt heraus

Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile:

- PC/Laptop am Teleskop nötig

- Erhöhter Strombedarf, gerade auf freiem Feld ein Problem

- Viel zu schleppen

- Große und helle Kometen sind in analoger Technik

ästhetischer

Nicht jeder hat eine ortfeste Sternwarte. Zum Betreiben des Equipments

muß ich in der Regel zwei Autobatterien mitnehmen. Eine für die

CCD-Kamera und eine für den Rest (Teleskop/Computer). Wenn ich alles

wirklich nötige Equipment in Betrieb habe, dann komme ich auf einen

Stromverbrauch von 10 Ampere! Alleine die CCD-Kamera genehmigt sich davon schon

4 Ampere...

Nachdem das Fernrohr aufgestellt und eingenordet ist, wird zunächst einmal

der Prozess des Scharfstellens durchlaufen. Idealerweise kann man dafür

die Zeit nutzen, die die CCD-Kamera zum Abkühlen benötigt. Ist auch

dieser Punkt abgehakt, kann es dann ja endlich losgehen. Zum Auffinden der

Kometen sollte man sich eine vernünftige Sternkarte mitnehmen. Ich selbst

habe auf meinem Laptop Guide installiert. Das macht die Sache deutlich

einfacher. Es ist nämlich gar nicht so leicht, einen lichtschwachen

Kometen auf dem CCD-Chip zu positionieren. Selbst die Grenzgröße von

Guide ist da manchmal nicht ausreichend. Sehr hilfreich ist das vorherige

Ausdrucken einer Aufsuchkarte, eventuell unter Zuhilfenahme des

USNO-Sternenkataloges, den Guide mit einbinden kann. Das Identifizieren des

Sternenfeldes ist trotz dieser Hilfsmittel manchmal nicht sehr einfach, da die

CCD-Kamera im roten Licht ihr Empfindlichkeitsmaximum besitzt. Dadurch sind die

scheinbaren Helligkeiten in der Aufnahme doch deutlich verschoben und das

Identifizieren wird manchmal etwas erschwert.

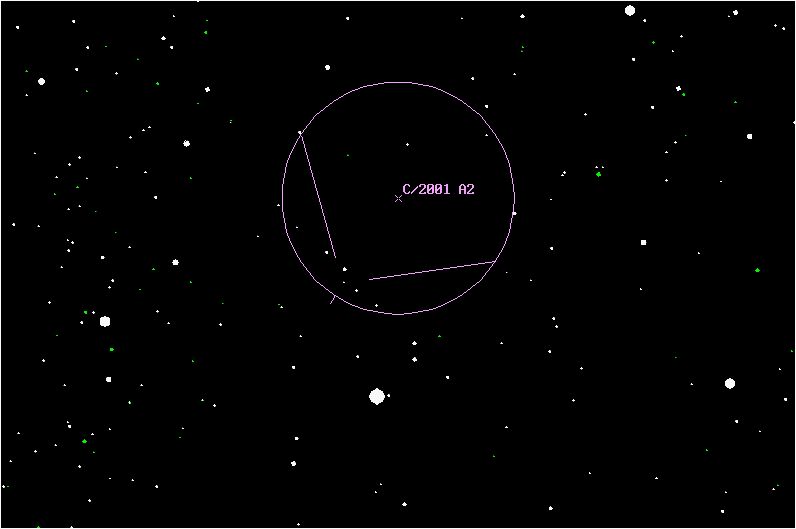

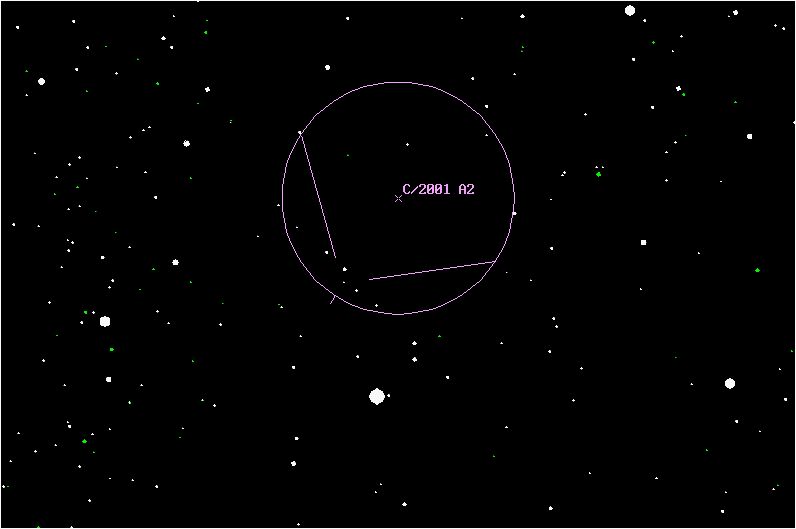

|

Ein CCD-Bild mit der dazugehörigen Sternkarte |

|

Auch ist es enorm wichtig, dass man die aktuellsten Bahnelemente der

Kometen verwendet. Für Guide findet man diese z.B. fertig unter

dieser Adresse.

Manchmal erkennt man den Kometen auf der Aufnahme

nicht sofort. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Komet eine fast

stellare Erscheinung ist. Hier hilft dann nur eine Serienaufnahme des

entsprechenden Gebietes mit anschließendem Einsatz der

Blinkkomperatorfunktion der CCD-Software. So lässt sich durch Blinken ein

eventuelles bewegliches Objekt aufspüren. Wenn der Komet sich nur ganz

langsam bewegt, dann lässt er sich auch durch das Addieren der einzelnen

Aufnahmen finden, da dann das Signal-/Rauschverhältnis deutlich verbessert

ist.

Hat man dann den Kometen im Bild gefunden, kann man an die

eigentliche Bildverarbeitung gehen. Sehr wichtig ist das sorgfältige

Erstellen von Darkframes und Flatfields. Diese Korrekturen sind sowohl für

die „pretty pictures" als auch für die Astrometrie ein absolutes

Muß. Kometenbilder besitzen die gleiche Charakteristik wie z.B.

Galaxienaufnahmen, d.h. wir haben viel Information in den recht dunklen

Bildpartien. Das schreit geradezu nach logarithmischer Skalierung, die auch in

diesem Fall zu schönen Ergebnissen führen wird. Um den Schweif

deutlicher sichtbar zu machen, ist es manchmal sinnvoll, das Bild zu

invertieren. Für das Auge sind dann schwache Informationen deutlicher zu

erkennen. Auch die Verwendung einer Farbpalette anstelle von Graustufen ist in

dieser Hinsicht ein gutes Hilfsmittel.

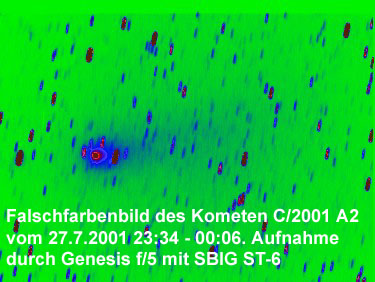

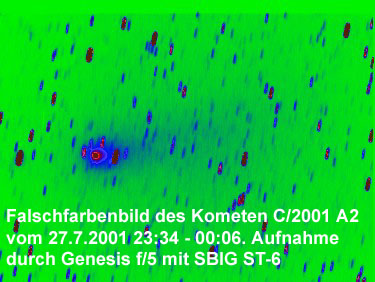

|

Durch die Verwendung von Falschfarben werden Strukturen

sichtbar |

|

Zurück zur Hauptseite